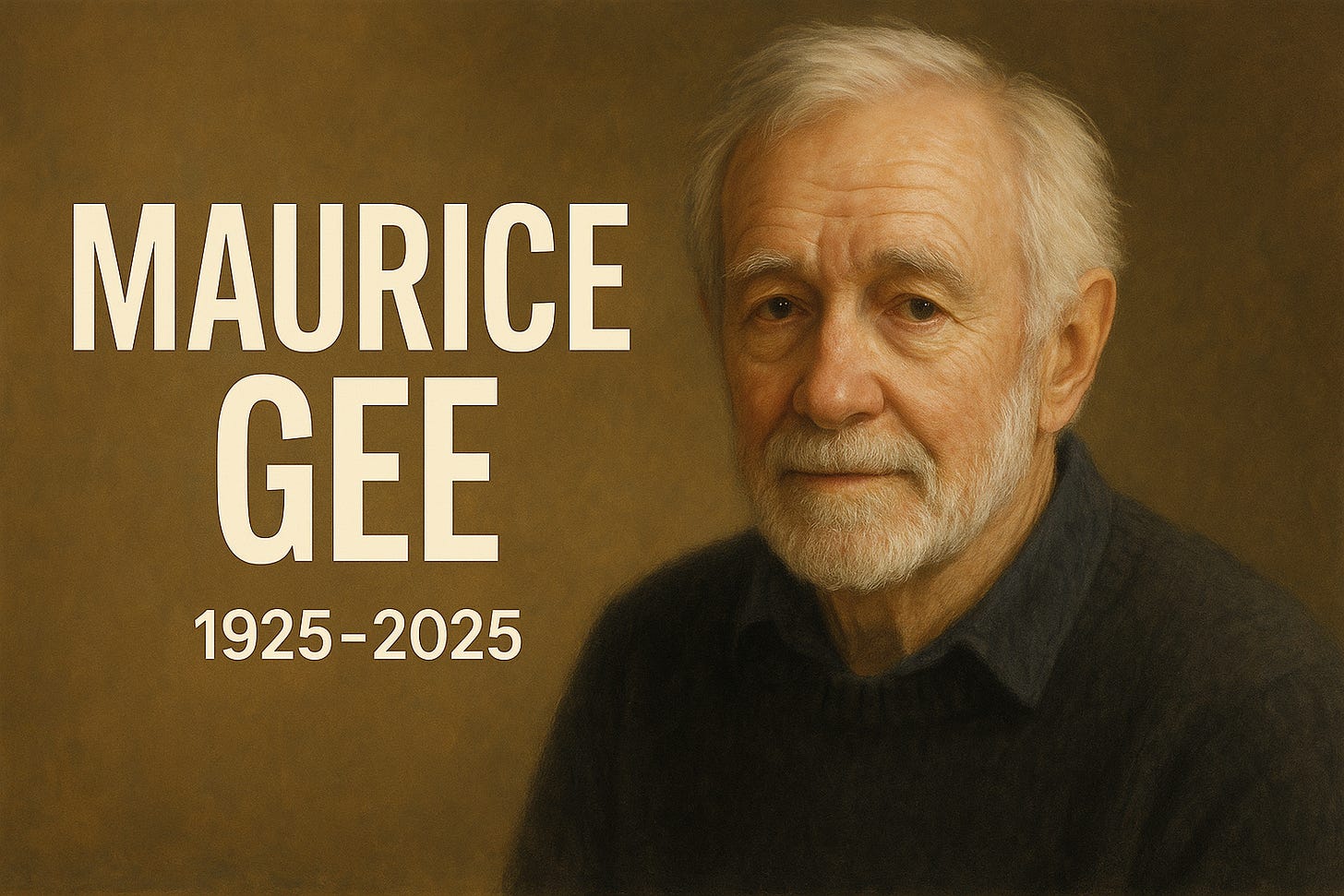

Maurice Gee, maître discret et prolifique des lettres néo-zélandaises, s’éteint à 93 ans

Un article en hommage à cet écrivain néo-zélandais prolifique.

La littérature néo-zélandaise a perdu l’un de ses piliers les plus solides et les plus discrets. Maurice Gee, romancier prolifique dont l’œuvre a profondément marqué la conscience culturelle de la Nouvelle-Zélande, est décédé le 12 juin 2025 à Nelson, à l’âge de 93 ans.

Auteur de plus de trente romans, il laisse derrière lui une production littéraire d’une rare ampleur, qui a su à la fois peindre les tourments des sociétés insulaires du Pacifique Sud et explorer les recoins universels de la nature humaine.

Un écrivain façonné par la Nouvelle-Zélande du XXe siècle

Né le 22 août 1931 à Whakatāne, dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, Maurice Gee grandit à Henderson, une modeste banlieue semi-rurale à l’ouest d’Auckland. Son enfance est marquée par les tensions sociales, la religion presbytérienne stricte et les divisions familiales aura un impact décisif sur son œuvre. Henderson deviendra le décor symbolique et récurrent de nombre de ses romans, sous le nom fictif de Loomis, comme un laboratoire des drames familiaux et sociaux qu'il disséquera inlassablement.

Après des études de lettres à l’Université d’Auckland, où il obtient une maîtrise en 1954, il exerce divers métiers (enseignant, bibliothécaire…) avant de se consacrer entièrement à l’écriture à la fin des années 1970. C’est à partir de là qu’émerge sa voix littéraire définitive, où le réalisme psychologique côtoie une écriture dépouillée et une fine observation des tensions morales.

Plumb et la consécration littéraire

Son premier roman, The Big Season (1962), centré sur le monde du rugby et les rites initiatiques de la jeunesse masculine, pose déjà les jalons de sa future œuvre : une attention aux conflits intérieurs et à l'arrière-plan social. Mais c’est avec Plumb (1978), son sixième roman, que Maurice Gee entre véritablement dans le panthéon littéraire.

Plumb, premier volet de la trilogie qui comprend Meg (1981) et Sole Survivor (1983), s’inspire directement de la figure de son propre grand-père, James Chapple, pasteur presbytérien excommunié pour ses idées radicales et pacifistes. À travers la voix du personnage central, George Plumb, Gee livre un portrait magistral de la rigidité religieuse, des luttes politiques et des dynamiques familiales sur plusieurs générations. L’œuvre est saluée comme l’un des plus grands romans néo-zélandais du XXe siècle et reçoit le prestigieux James Tait Black Memorial Prize.

Selon l’historien littéraire Lawrence Jones, Plumb représente "le roman néo-zélandais par excellence, où la petite histoire familiale et la grande histoire nationale se mêlent intimement".

Pub, pub, petite pub

Découvrez le dernier article publié sur Paragraphe 13, mon autre publication.

Entre réalisme adulte et fantastique jeunesse

Parallèlement à ses romans, Maurice Gee développe une œuvre jeunesse très ambitieuse. Avec Under the Mountain (1979), il inaugure une série de romans de science-fiction et de fantasy. Ces œuvres séduiront plusieurs générations de jeunes lecteurs.

Dans cette histoire, deux jumeaux découvrent qu’il existe une menace extraterrestre enfouie sous les volcans d’Auckland. Le roman connaît d’ailleurs un immense succès en Nouvelle-Zélande. Il sera adapté en série télévisée en 1981, puis sortira au cinéma en 2009.

Gee poursuit avec The Halfmen of O (1982) et sa suite Motherstone (1985), où il imagine des mondes alternatifs marqués par l'oppression et les luttes éthiques. Plus tard, avec Salt (2007) et The Limping Man (2010), il revisite des thématiques dystopiques où le pouvoir, la rébellion et la quête de liberté prennent une dimension universelle.

Ses romans pour la jeunesse, loin de se contenter de divertir, interrogent la nature humaine, la responsabilité morale et le rapport au pouvoir. "Chez Gee, même les enfants sont confrontés à des dilemmes d'adultes", observe la critique Margaret Mahy, elle-même grande figure de la littérature jeunesse néo-zélandaise.

Un style d’une grande sobriété

Le style de Maurice Gee est souvent décrit comme minimaliste, voire austère, mais d’une efficacité redoutable. Chaque mot semble pesé, chaque dialogue creuse la psychologie des personnages sans artifice. Ce dépouillement stylistique, loin d’aplatir ses récits, leur confère une profondeur émotionnelle d’autant plus saisissante.

"La grandeur de Gee réside dans sa capacité à dire beaucoup avec peu", résume la professeure Lydia Wevers, spécialiste de la littérature néo-zélandaise.

Une reconnaissance nationale et internationale

Tout au long de sa carrière, Maurice Gee a reçu de nombreuses distinctions : Montana New Zealand Book Awards, Goodman Fielder Wattie Book Award, Esther Glen Award, Prime Minister’s Award for Literary Achievement, ainsi que la prestigieuse Arts Foundation Icon Award en 2003, distinction décernée à seulement 20 artistes vivants à un moment donné.

Malgré ces reconnaissances, l’auteur est toujours resté d’une grande modestie, fuyant les honneurs et les interviews. Installé à Nelson avec son épouse Margaretha, rencontrée en bibliothèque, il menait une vie paisible, éloignée de l’agitation médiatique, consacrée presque exclusivement à l’écriture.

Un héritage durable

Aujourd’hui, Maurice Gee et ses œuvres sont enseignés dans les universités néo-zélandaises et ont inspiré plusieurs écrivains, scénaristes et chercheurs. Plumb est souvent qualifié comme l’un des meilleurs romans jamais écrits par un néo-zélandais, et ses histoires pour la jeunesse ont été un classique de multiples générations.

Cependant, sa mort marque la fin d’une époque pour la littérature néo-zélandais. Son héritage, pour autant, est immense. Maurice Gee a apporté à la Nouvelle-Zélande une voix littéraire qui est à la fois locale et internationale. Son œuvre continuera, sans doutes, être une influence majeure pour toutes les personnes qui cherchent à comprendre les complexités de l’humanité.

« Maurice Gee nous a montré comment la littérature peut, depuis une petite île au bout du monde, toucher aux vérités les plus profondes de l’expérience humaine », résume un hommage du New Zealand Herald.